Pavese nacque nel 1908 in Piemonte, a Santo Stefano Belbo, circondato dalle Langhe. Non ebbe un’infanzia felice, né tanto meno una vita semplice. Fu un’anima particolare, fortemente riflessiva e introspettiva, che si sentiva inadeguata ed era costantemente insofferente. Non ebbe grande fortuna come scrittore, certamente fu apprezzato, ma il suo pensiero non si allineava né col regime fascista, né con le correnti letterarie del tempo. Solo negli ultimi anni, prima del suicidio nel 1950, ottenne alcuni riconoscimenti, tra cui il premio Strega. Pavese era squarciato da un dissidio interiore, che non gli rendeva possibile trovare un posto nel mondo; ovunque andasse, non si sentiva sé stesso: ripudiava la città, perché troppo industrializzata e corrotta; tendeva alla campagna, ma lì si comportava da cittadino. Aspirava all’America, ma non riuscì mai a vederla. Passò molti anni in solitudine, tra il carcere, il confino in Calabria e il rifugio forzato nel Monferrato. Pavese aveva paura ed era consapevole di non essere abbastanza coraggioso per imporsi nel mondo. L’ultima sua grande delusione fu il fallimento della relazione con Constance Dowling, l’attrice americana conosciuta a Roma, che lo portò, all’età di soli quarantadue anni, al suicidio: dopo una serie infinita di giorni tormentati, scriveva: “Questo il consuntivo dell’anno non finito, che non finirò”; “Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più”. E poi, sulla prima pagina della sua opera Dialoghi con Leucò, che si trovava sul tavolo della camera d’hotel in cui morì, aveva scritto: “l’uomo mortale, Leucò, non ha che questo d’immortale: il ricordo che porta e il ricordo che lascia”. Infine, su un biglietto tra le pagine dello stesso libro: “ho lavorato, ho dato poesia agli uomini, ho condiviso le pene di molti. Ho cercato me stesso, non si cerca che questo”.

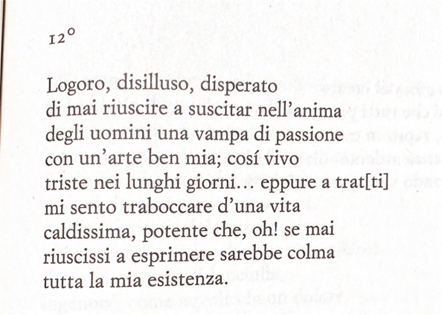

Pavese fu un’anima inquieta, uno di quei letterati che con la scrittura si ricuciva le ferite, assopiva di poco i propri tormenti e si liberava di quesiti ancestrali a cui nessuno è in grado di rispondere. Egli ancora oggi vive nei suoi versi, nelle lunghe pagine dei suoi racconti e ancora cammina sui nostri cuori, sul mio cuore. È tutti noi, ha parlato agli uomini del dolore degli uomini: della solitudine, dell’inadeguatezza, dell’illusione e della delusione, tanto che tutti possiamo trovare un po’ di noi in lui. Ha spezzato la sua vita, quando forse stava sorgendo, eppure non è mai morto davvero, anzi, è rinato, è rimasto eterno; è così grande forse anche perché ha ammesso la propria fragilità senza paura – per la prima volta, senza paura. In questo breve pensiero della raccolta antecedente a Lavorare stanca, si evince chiaramente il pensiero del poeta, che, insoddisfatto e atterrito, non confida nel suo genio e nella sua letteratura ed è convinto di non essere nulla per gli uomini, di non poter donare nulla agli uomini con la sua arte.

Pavese nasce e muore in un contesto storico estremamente particolare ed intenso, in cui si sentiva oppresso e inascoltato. Ad oggi, però, la sua poesia appare contemporanea, attuale, e con le sue semplici parole è rimasto intatto nel tempo, che imperituro muta.

Parlo di lui e con lui un pezzo della mia anima risuona ogni volta che leggo le sue parole. Spero che qualcuno di voi lo scopra e lo ami nella sua fragilità più totale. Pavese vive, deve vivere e non deve essere dimenticato, marginalizzato per dare adito a chi sembra avere più di lui: la dignità che gli spetta risiede dentro ciascuno di noi.

– a C.P.

Sofia Summa, 5AC